北海道で一番小さな村「音威子府村」の、畠山製麺で作っている真っ黒な珍しい蕎麦を食べました。

(去年も一度食べました!)

音威子府駅にある、 「駅そば・常盤軒」というお店でもこの音威子府そばが食べられるそうで、鉄道ファンの方などにも人気がありわざわざ蕎麦を食べに行く方も多くいるそうです。

音威子府そばの特徴としては、そばの風味が強くコシが強いということです!

独特の強い風味の蕎麦

それでは蕎麦を、見ていきましょう。

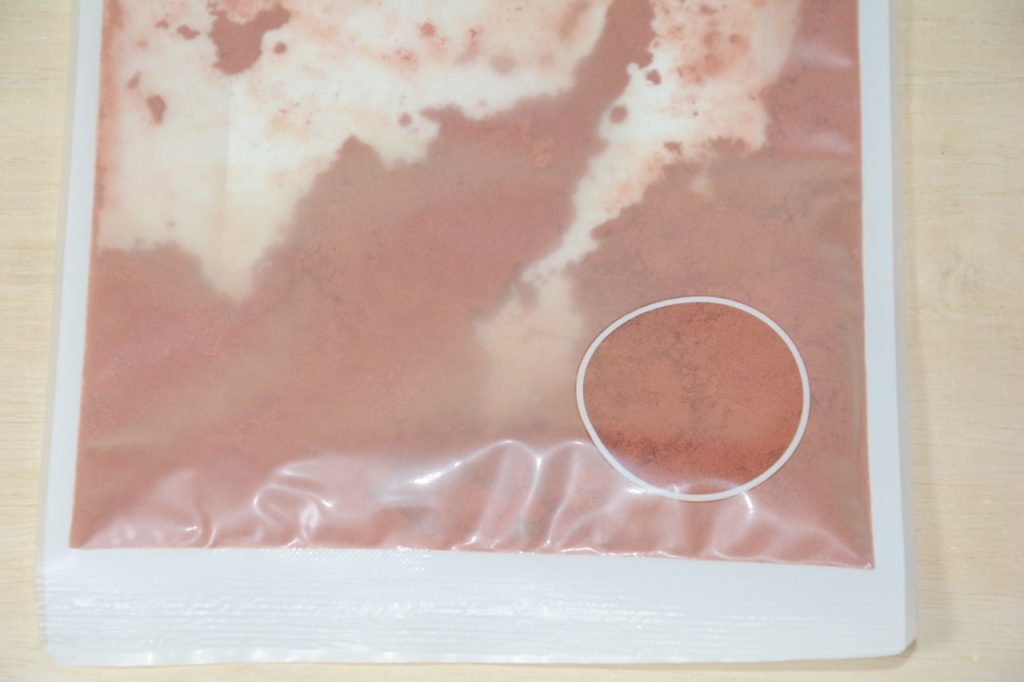

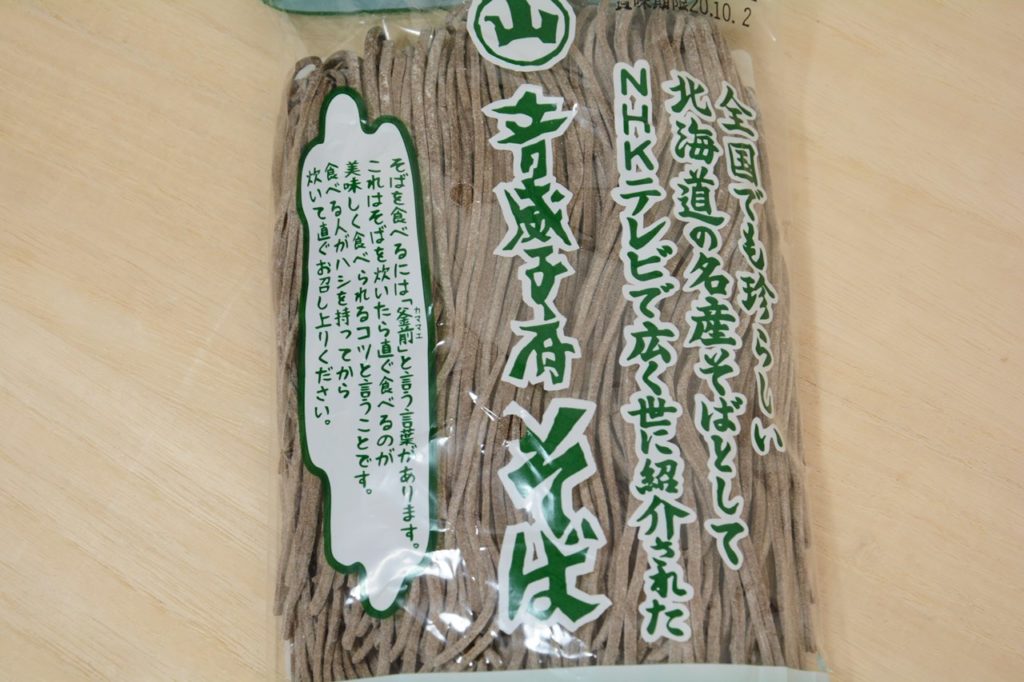

透明な袋なので中身が見えるようになっていて、他のそばと比べてもかなりの色の黒さの違いに目を引きます。

パッケージに、 NHK テレビで紹介されたということが書かれています。

テレビで紹介されることによって、小さな村ですがかなりの反響があったのかなと思いました。

小さな村でも美味しいものは、美味しいですからね!

蕎麦の名産地の蕎麦は、蕎麦好きなら一度は食べておきたいです。

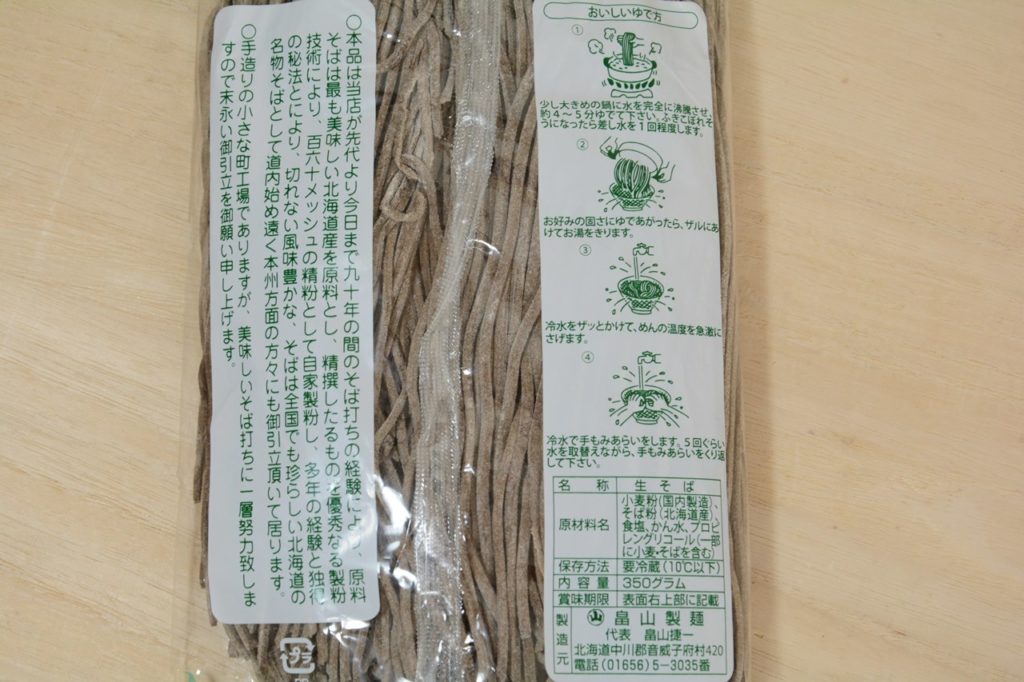

美味しい茹で方

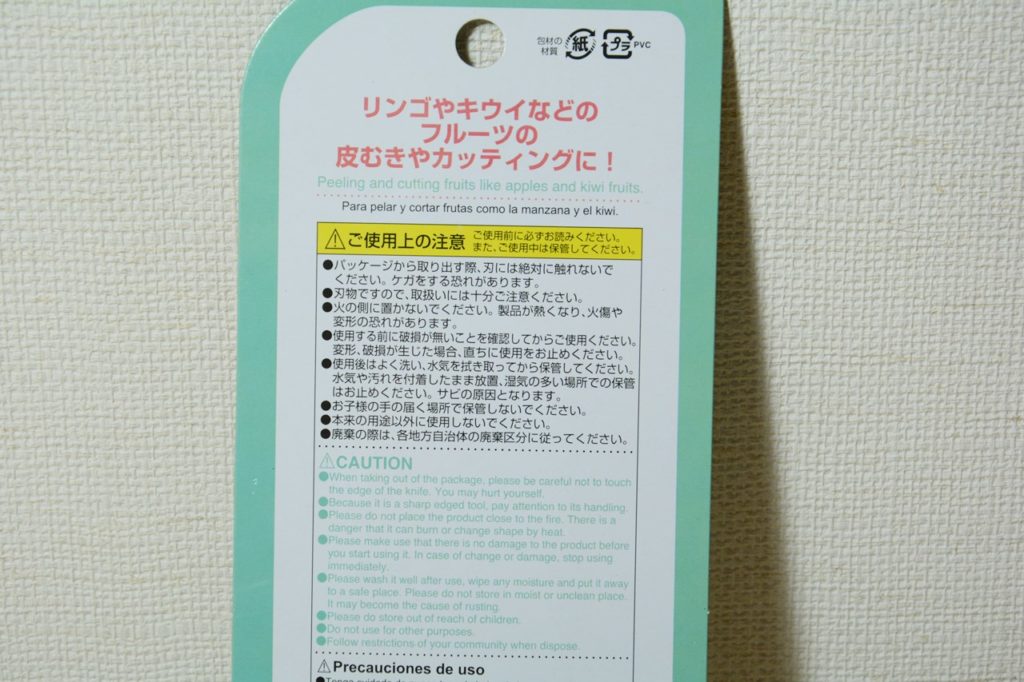

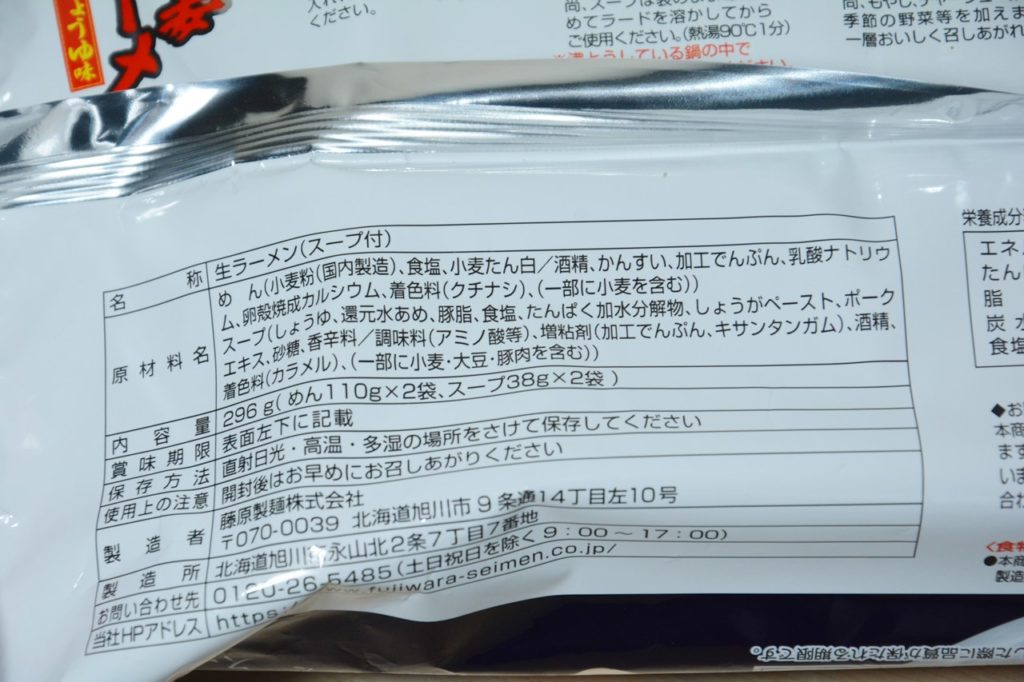

裏面には美味しい蕎麦のゆで方などが書いてありますので、調理する前にじっくりと読んでおくと美味しい蕎麦を食べれます。

写真に茹で方書いてるので、チェックしてみてください。

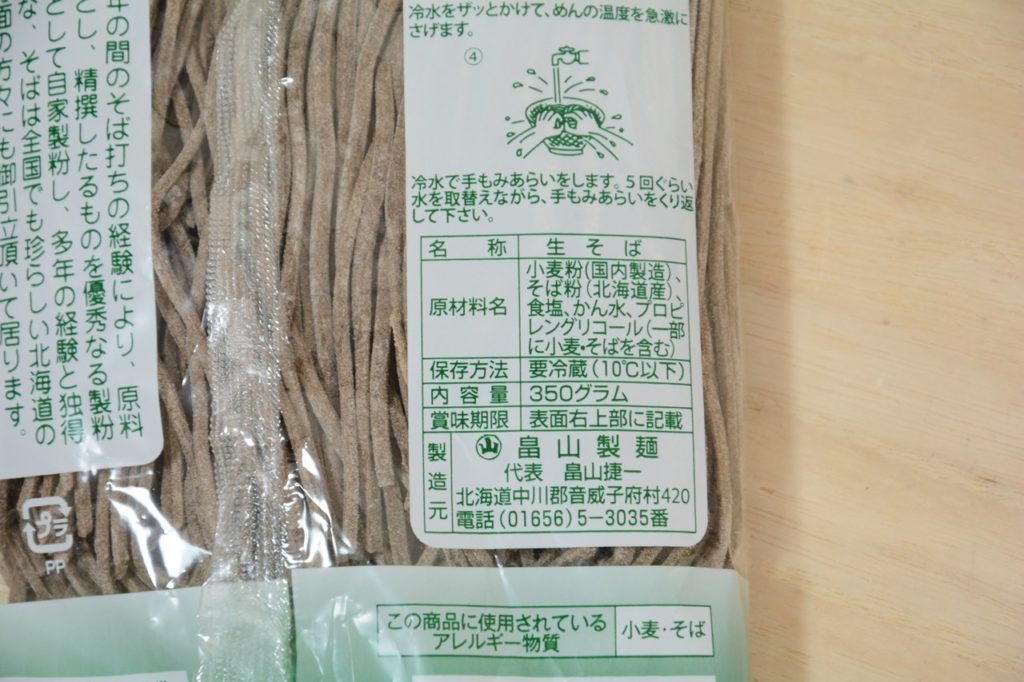

原材料

原材料のところには小麦粉が最初に来てますので、小麦粉のほうがメインにはなっていますが、目を見てわかるようにかなり黒い色になっていますので蕎麦もしっかりと使っているのが分かります。

この蕎麦がなぜこんなに黒い色をしているのかというと、そばの甘皮まで挽いているからです!

そのため風味が豊かで、強いそばの香りを楽しめます。

コシも強いので、歯切れの良い食感を楽しんでください。

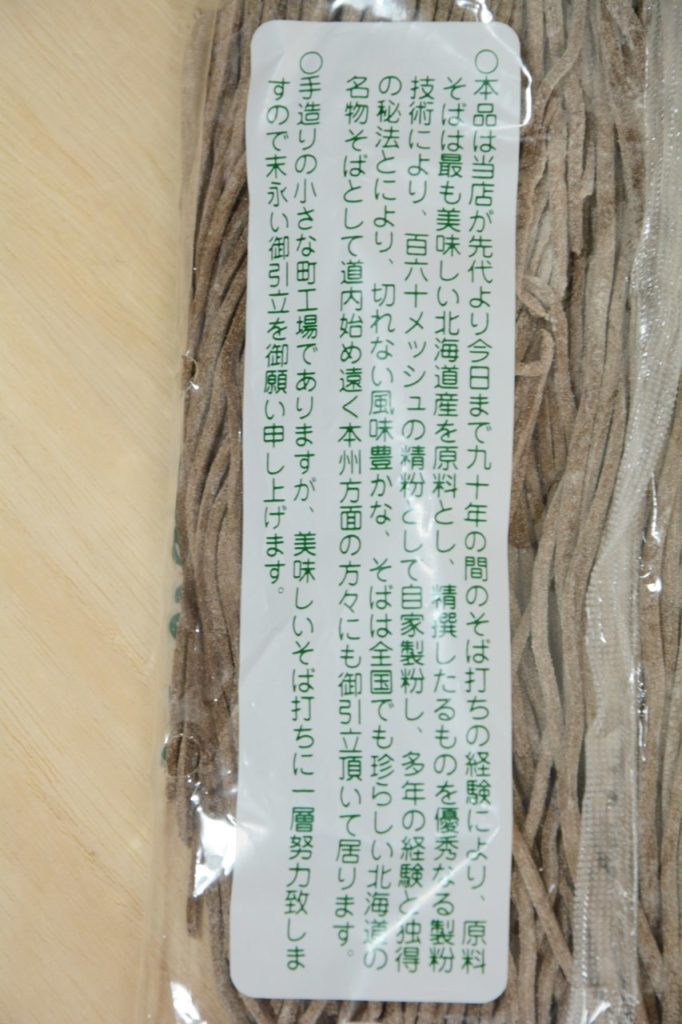

90年間もの歴史のある製麺所の技術で、美味しい蕎麦が作られています。

音威子府に行った時には、畠山製麺所に行っていくつか麺を購入しておくといいでしょう。

友達・家族などのお土産にもいいと思います。

麺を袋から取り出してみると、このような感じです。

通常の麺よりも、結構太いのが分かると思います。

ひと袋の中に入っているボリュームも、かなりあるのがわかるでしょうか。

この一袋で、麺の内容量は350 g あります。

3人から4人で、十分食べれる分量ですね。

麺を茹でる

麺を茹でている様子です。

美味しい茹で方のとこに書いてあるように、麺のゆで時間は4分から5分を目安にしました。

時々麺を食べながら好みの固さで仕上げます。

茹で上がった麺は、冷水でしっかりと洗うと美味しくなります。

温かいそばにしたい場合は、綺麗に麺を洗った後に熱湯を注いで麺を温めてからそばつゆを入れると良いでしょう。

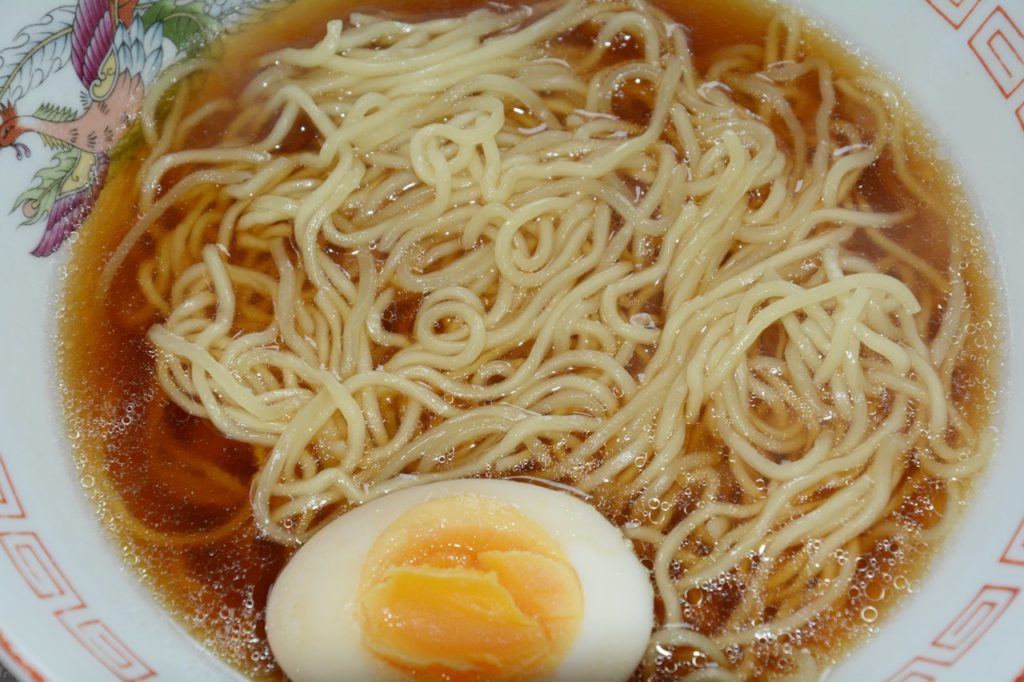

もりそばで食べる

今回は、もりそばと温かいそば両方にして食べました。

温かいそばを作った時の写真を撮り忘れたので、もりそばのみ写真を撮っています。

このようにしっかりと太い麺で、普通にスーパーで買う蕎麦よりも香りがとてもよく歯ごたえもありおいしかったです。

温かいそばにしてもとても美味しかったので、音威子府へ行く機会がある方は畠山製麺に寄って購入してみてください。

普段スーパーなどでは購入できないものですので、とても珍しく貴重でした。

地元に行くと限定の、「音威子府そば 紙巻き生そば」や「音威子府そば 乾麺・曲がり」 など販売しているようなので、実際に現地に行って買い物するとより楽しめます。

そばつゆも、販売しています!